曾海若导演,

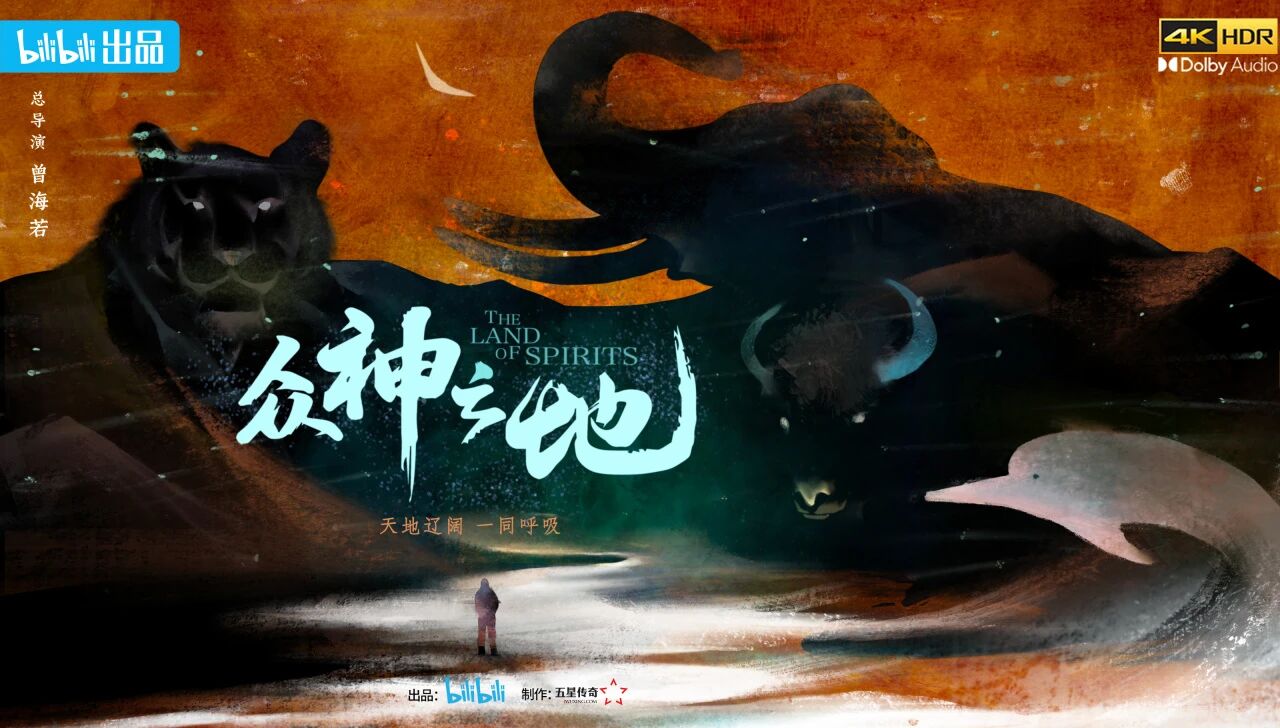

代表作《众神之地》《第三极》《我们的国家公园》《阳光照耀青春里》《电影传奇》《我的抗战》等。

西安交大1996级人文学院行政管理系。

我叫曾海若,1996年考入西安交通大学。现在,我是一个导演,拍纪录片,也拍故事片。我学的专业,叫公共行政管理,和影视没有关系。我出生在陕西安康,在九十年代,我从来没听说过电影学院、戏剧学院啥的,考大学,就得考交大这样的。

不知道你们现在还知不知道,怎么织毛衣?我小时候有一个很深的记忆,就是拆毛线,把小了的毛衣拆成线,再去织新的。用两只手,把线绕起来,最后弄成一个卷,然后给我妈妈。我妈妈会随身携带,到一个地方,休息的时候就拿出来打,两到四根针,一边说话一边打,一件毛衣,就这么慢慢出来了,像是一种灵感,自然而然就涌现出来。

我想说,每一件毛衣都是有灵魂的,正如创作本身,很大程度上,来自于一种下意识的编织。做导演,就是一边生活,一边用生活的线头,编织故事。

在上交大之前,我从来没想过当导演,那时候我的理想,是当个作家,但我不敢跟人说。学校的图书馆很大,什么书都有,刚开始我主要借书,借了很多书,但有一天,我发现了一个秘密,图书馆里竟然可以看电影。馆里有很多台电脑,还配了耳机,看上一天也没人管,比录像厅好多了。于是我书借得越来越少,电影看得越来越多。

看了很多电影,什么电影都看,艺术片、商业片,不知不觉就感同身受了。我记得当时在《参考消息》上看到《泰坦尼克号》得了那一年很多的奥斯卡提名,我急匆匆跑去跟一个同学说,他学的是法律,他面无表情毫无反应,大概是——这跟你有啥关系?

反正我就开始偷偷修改理想了,在学校里,先是搞了好几个话剧,然后就写了一个电视剧,8集。我们当时请了西影厂的专业摄影师、剪辑师,搞得特别认真。当时我们打出的口号是——中国第一部大学生自编自导自演自拍的电视剧。我们当时就想给沉闷的传统影视行业一声响雷。但拍起来,跟专业人士矛盾重重,最终出来的效果并不算好。我自己还因为旷课太多,最后差点没能毕业。但不管怎么样,跨出第一步很重要,也不用害怕暴露自己的无知,因为那种无知很可能孕育着创新的力量。我记得当时跟摄影师探讨的时候,我们拒绝使用人物对切的拍摄方式,坚持一镜到底,争论得都快哭了。虽然最后还是没能实现,但我永远记住了当时的想法,并且在后来实现了。

在学校老师的帮助下,我总算毕业了,去校园招聘会上转了一圈,当然,没有招导演的,但那时候我已经退不回去了,我就想拍东西。当时还没有视频网站,能发表短视频vlog什么的,那是2000年。我就去了北京,住进地下室,成了一个北漂。找不到工作,投了很多简历,一度差点去火车站当搬运工。这时候我接了个电话,让我去面试,他们看我学的不是这个专业,我就把我在学校里拍东西的经历讲了一遍,被录取了,这是我的第一份工作——在中央电视台的《东方时空》当一名编导。

其实当时已经连地下室都住不起了。我在想,当一个导演的第一件事情,就是得忍受没有工作、没人找你拍片子的孤独。

我拍第一部纪录片,是在2002年。当时制片人问我打算拍多久,我问一般多久?他说至少半年吧。半年?我不明白这意味着什么。纪录片是拍摄在可可西里修建青藏铁路的故事,拍摄对象就是修路的工人,他们的工作千篇一律,可可西里又是个无人区,他们也无处可去,我刚拍了两天,就觉得拍完了。

百无聊赖之际,看了一本关于日本纪录片导演小川绅介的书。书里提到,小川绅介为了能拍好农民,就与农民一起下地干活,同吃同住,插秧、收割,当一个农民,融入他们的生活。我很受启发,就此安心呆在可可西里的工地上,跟他们住在一起,每天一起上工,他们干什么我都一起。我逐渐发现,可拍的东西变多了,这个世界突然变大了,他们的苦恼、各种困难、他们的情感等等。当你试图融入一种生活的时候,并且以牺牲掉自己的偏见和固有习惯为代价的时候,你会看到丰富的细节。在那段时间,我不仅抓住了他们生活和工作的节奏,也看到了荒原,看到了藏羚羊、野驴。我突然就觉得,我好像登堂入室了。

我想,做导演的另一个重要特点,就是敢于连接,与人的连接、与世界的连接。

在可可西里的工地上跑,经常会路过一个叫做“野牛沟”的地方,它就是一个牌子,指向一条小路,很神秘的样子。我从来没有进去过,但我一直记得。

因为在可可西里的拍摄,我心里就留了个能有一天拍西藏的念想。所谓“念念不忘必有回响”,整整十年后,国务院新闻办找我去做一个叫《大美西藏》的片子,目的是为了展现当代西藏的美好。怎么能展现这种美好?我就去了西藏,到处看。确实,景色没得说,震撼,建筑也很有特点,但总觉得不满足。西藏虽然很偏远,但路修得特别好,都是柏油马路,油黑崭新的。有一次在一个村子,我们看见有不少人,提着一桶桶的土,倒在柏油路上,他们说中午日照特别强烈,柏油马路会被晒得非常烫,附近的野狗走过的时候会烫伤爪子,所以铺上一些浮土,动物们好过去。他们说得非常自然,我听得却很感动,并以此为出发点,寻找到更多的例子。我发现,人与自然的关系,是观察西藏的一个基础逻辑。他们对动物、对山、对水、对土地,有他们的一套理解,这种理解中,可以看到真正的美。于是我们找了很多故事,比如一个牵着放生羊转经的老人、救黑颈鹤的农妇、一个把土地让给猴群的村子等等。

我想说的是,导演的一个重要能力,就是不要被概念绑架,不要用别人的观点拍东西,一定要找到属于你自己的、独有的视角。这种独特性,也许来自你的积累,来自你的观察,来自你的性格,但不管来自什么,你必须有点自己的东西在手。有时候,甚至你都不确定自己是不是正确的,但如果你是一位导演,一定要二选一的话,那也要拍得独特,而不是拍得正确。

这些感受就像是线头,你要抓住了,拽下来,放进口袋,并且经常看一看,那里面有多少线头。

有一次,我在云南写一个电影剧本。那附近的路上,经常有牌子警示“野象出没”。写作之余,我就听说了一群“杀人象”的故事,说这里有一个大象家族,与当地人有着好几年的冲突。我觉得很有趣,后来专门去调研,当时的情景是河谷地带,有一片玉米地,刚刚收割完,两个赤膊的男人举起火把,誓死捍卫自己的庄稼。当地人说,晚上,“老象”就会来祸害这片地方。我很奇怪,你们怎么知道?他们说,因为此刻,“老象”就在我们身后的山坡上,只等天黑。我感到大为惊奇,很想留在原地去观看,他们说非常危险,夜里伸手不见五指,硬把我拉走。当天晚上,老象没有下山,可能是人们的准备工作太到位了。但后来我们曾看到,就在那片山坡上,站立着一头大公象。山坡本身非常普通,但因为有那头亚洲象的存在,突然就不一样,它像是那片土地的神来之笔。于是当时我脑中就冒出了一个名字——“众神之地”,于是就有了这个纪录片。

你会发现,《第三极》与《众神之地》的某种联系,都在探索人与自然的关系,只不过一个是以人为视角,一个是以自然为视角。对于一个导演来说,你需要找到自己喜欢的母题,就像一棵大树,逐渐伸展。

但是拍摄《众神之地》的时候,我们遇到了一个大麻烦。在拍摄野牦牛这一集的时候,原定的地方,找不到野牦牛了。大家知道,野牦牛是青藏高原的代表物种,体格很强大,也很危险,因为人类活动的积压,它们基本都在很边缘的区域了。找了好几个月,找不到。怎么办?我突然想起,很多年前,在可可西里常常经过的某个路口,一个手写体的“野牛沟”指向的地方。我赶忙让朋友帮我查,是真的存在,还是我记忆的误差。一查,果然,在那个路口进去几十公里,翻过两座山,确实有几群野牦牛,而且它们跟当地的牧民,有着很深的交集和恩怨。后来我们去了,拍摄成功了,不但拍摄到野牛群,还拍摄到一头公牛为了抢回自己的孩子,不惜与人类一战的精彩内容。

这个线头,来自十五年前,我第一次拍摄纪录片。我想说的是,对于导演来说,生活本身,就是最重要的灵感来源,关键是你有一种观察和发现的习惯。这些内容是以线头的形式出现的,你抓住,然后你扯,越扯越长,不管是五年还是十五年,你都可以用来编织你的作品。

在今天,要当一个导演,不需要读影视专业。你可以拍vlog、短视频,你可以用任何匪夷所思的成本,去完成你的作品,仅仅使用手机,一个下午的训练,就可以拍出电影的质感。说白了,你想当导演,不需要别人的认证就可以,但你得获得你自己的认证,所以,在你的兜里看看,揣着多少线头。

从职业的角度来说,导演有很多种:纪录片导演、综艺导演、广告导演、电视剧导演、舞台导演、电影导演等等。虽然都叫导演,但其实经常跨着行业,差别还蛮大的。我从大学开始,就想拍电影,后来拍纪录片的过程中,也一直在做拍电影的准备。经过几次失败,2018年开始,我一边拍纪录片,一边开始筹备自己的第一部故事片,当时叫《逃出青春里》(后更名为《阳光照耀青春里》)。

电影与纪录片差别确实不小。拍纪录片的时候,我们一个摄制组最多也就十几个人,少的时候才五六个人,但电影拍摄现场,经常有两三百人,甚至更多。跟开公司一样,五六个人的公司管理,和几百人的公司是不一样的。很多人看到不同类型导演的不同,但我还想强调相通的一面。

我记得当时拍电影的时候,因为我们拍的是跟精神病人有关的故事,我就跑了不少的医院,在里面见到了形形色色的病人。有一次,我在一家医院,刚好是发药的时候,一个瘦高个子的男孩,拍了拍我的肩膀,问我干嘛,我说来看看,问他怎么了,他很认真地说:“复习啊,这儿其实是一所学校,我准备参加高考的”。然后他撩开外套,露出里面的T恤,上面有一个阿童木,他说这是他的保护神,阿童木经常小声跟他说,如果对着大门吐口水,门就能开,他随时可以出去。我就将这个人物几乎原封不动地放进了电影中,就是蒋奇明演的那个角色。事实上,几乎每个角色,我都曾在现实生活中见过。我觉得,拍电影,依然是你与现实产生连接的奇妙方式,它仍然需要你从生活中,抽取线头。

图文来源:曾海若校友