【编者按】在西安交通大学百余年发展历程中,总有一些故事超越了时间的维度,在育人长河中激荡出温暖的涟漪。《身边公益人》系列栏目,旨在挖掘那些平凡而伟大的故事,走近那些在我们身边默默奉献、传递温暖的人们。他们或许没有惊天动地的伟业,却以涓滴善意汇聚成滋养母校的河流。本期,基金会将带您走近98岁西迁老教授王世绍与夫人仇启真——一对以毕生积蓄点亮寒门学子前程,更在人生暮年毅然签下遗体捐献志愿书的夫妇。他们以无私大爱点亮未来之光,更以身躯化作医学基石,他们用跨越生死的奉献,为“西迁精神”写下最滚烫的注脚。

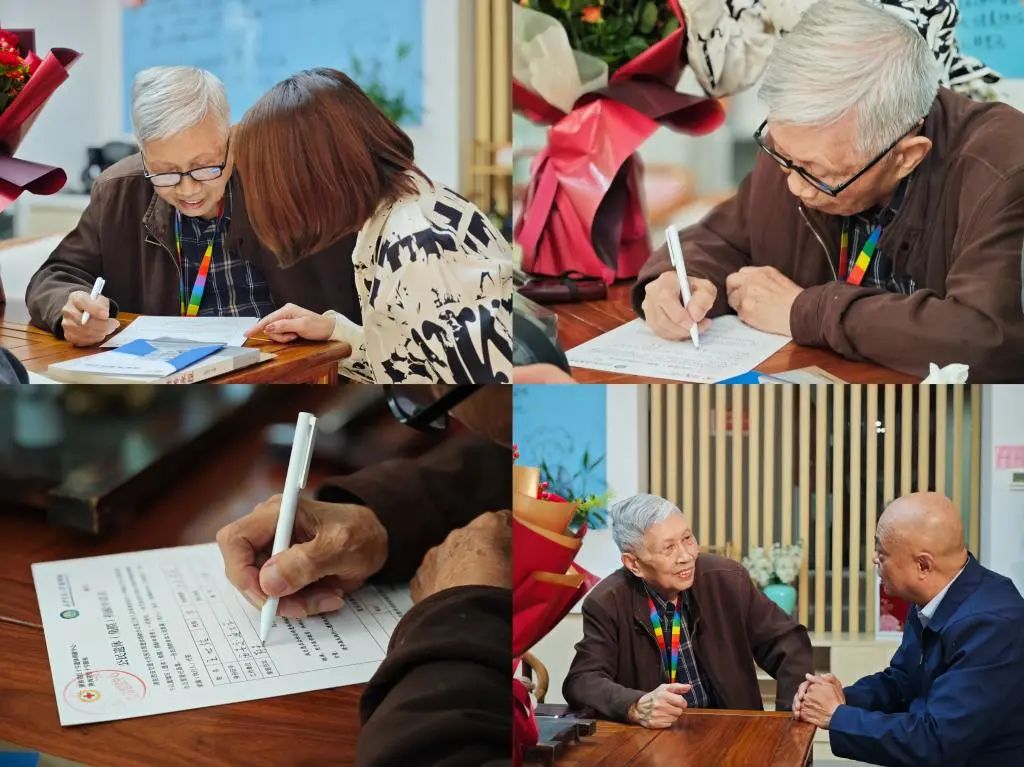

王世绍代表自己与老伴仇启真签署《公民遗体(角膜)捐献申请表》

2024年重阳佳节前夕,西安交通大学医学部的工作人员手捧鲜花,走进西安市鄠邑区一所朴素的养老院。暖阳斜映中,西安交大原纪委副书记王世绍老师正代表自己与老伴仇启真,郑重地签下《公民遗体(角膜)捐献申请表》。

“我们夫妻二人早已商量好:作为参与交大建设与发展的老交大人,我这一辈子都是交大给的,我要把交大给予我的传递给交大学子。等我们相继去世之后,把遗体也要捐献给我们热爱的交大,为学校的医学教育事业贡献自己最后的力量”。王老师的声音平静而坚定。这一刻,没有镁光灯下的盛大仪式,只有两位老人将生命价值燃至最后一寸光亮亦无悔奉献的赤诚。这份“以身为烛”的终极馈赠,与其三十年如一日、累计捐资超百万元的助学之路,共同铸成一段超越时空的生命史诗。

缘起:踏破重山,惊见蒙昧,埋下“授渔”的种子

王世绍老师的公益之路,始于半个多世纪前一次刻骨铭心的陕南之行。

上世纪60年代,时任干部的王世绍响应国家号召,支援安康三线建设。在深入陕南平利县贫困山区整顿农村社队工作时,翻越重重大山抵达公社的王世绍,被村子里的情况所震惊:“从大队支书、大队长到小队长……全是文盲。”贫瘠的土地上,知识的荒漠触目惊心。“授人以‘鱼’,不如授人以‘渔’。”这段经历如烙印般刻在他心头,让他深刻意识到,教育是阻断贫困代际传递的重要一环。这颗信念的种子,从此在王世绍老师心中深深扎根,成为他日后尽己所能资助教育的精神原点。

坚守:涓滴成河,百万善款,铺就寒门学子青云路

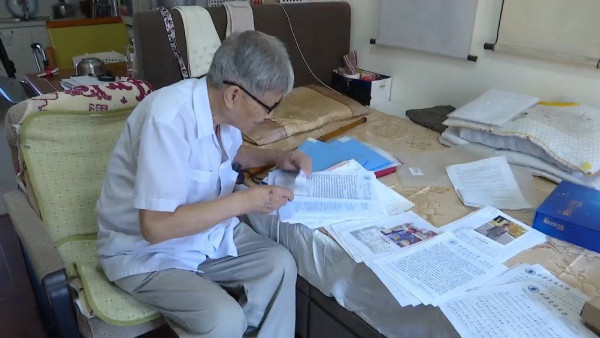

王世绍阅读受助学生来信

出生在上海的王世绍老师,随校西迁扎根西安已经60多年了。离休后,原本应颐养天年、含饴弄孙,王世绍却和老伴儿仇启真一起住进了西安市鄠邑区的养老院,除了在食堂吃饭和采购必需的生活用品外,依旧勤俭节约,将退休金悉数存下来支持教育。他们说:“我们每月的生活费花不了多少,剩下的钱花在孩子们身上,花在教育上,比花在我们自己身上更有意义。”

20世纪90年代初,王世绍老师开始通过希望工程等渠道向特困学生提供资助,还与十几位贫困学生结成对子,资助他们完成学业;2011年初,他拿出2万元资助交大贫困学子;2014年,王世绍老师向学校捐赠设立“王世绍助学金”;2017年,夫妇二人又捐赠设立“王世绍、仇启真伉俪奖学金”,帮助家庭经济困难、品学兼优的学生顺利完成学业。截至目前,王世绍老师捐赠的助学金已超过百万元。他说:“只有捐赠教育,让孩子们通过知识改变命运,才是长远之计,才能带给国家富强的希望。”

除了资助贫困学生外,每次听说哪里发生灾情,王世绍也总是慷慨解囊。汶川、玉树发生地震后,他都率先向灾区捐款,交纳特殊党费。2020年抗击新冠肺炎疫情期间,他又捐款两万元支持抗疫工作。

传承:勤俭家风与赤诚党性的双重底色

王世绍、仇启真伉俪荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”

支撑这份持续三十载善行的,是融入血脉的家风传承与党员本色。

王世绍老师坦言:“艰苦朴素、乐于助人,就是我们家里传给我们的好家风。”这份克己奉公、心系他人的品格,成为夫妇二人公益之路最坚实的基石。

面对“图什么”的疑问,王世绍的回答掷地有声:“现在的幸福生活都是党给的。为党分忧、为老百姓解困,是党员的本分!我捐资助学,不奢求回报,帮助他们,我心里踏实。希望他们健康成长,用所学回报社会,这就足够了。”

王世绍先后荣获全国离退休干部先进个人、陕西省道德模范、中国好人等荣誉称号

升华:生命终章的“最后一课”

王世绍与仇启真

2024年重阳节的遗体捐献决定,并非一时冲动,而是王世绍和仇启真深思熟虑后的生命终章设计。这份决定,与其助学壮举一脉相承,将奉献推向极致:让躯体成为医学生的“无言良师”,为母校医学事业贡献最后一份力量;“把角膜捐给需要的人”——即使离去,也要为世界留下光明,让生命以另一种方式延续。

从年轻时响应国家号召西迁扎根大西北,到资助万千学子改变命运轨迹,再到签下遗体捐献书,王世绍、仇启真伉俪用一生诠释了“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神。他们的选择,是西迁人“党让我们去哪里,就背上行囊就去哪里”的忠诚信仰在生命终点的璀璨升华。他们用生命完成了一场震撼人心的“爱的闭环”,极致诠释了公益的至高境界。

文:教育基金会

图:受访者提供

特别鸣谢:离退休工作处