【编者按】在西安交通大学百余年发展历程中,总有一些故事超越了时间的维度,在育人长河中激荡出温暖的涟漪。《身边公益人》系列栏目,旨在挖掘那些平凡而伟大的故事,走近那些在我们身边默默奉献、传递温暖的人们。他们或许已在专业领域取得卓越成就,或许正在平凡的岗位上默默耕耘,却始终怀揣着一颗赤子之心,以涓滴善意汇聚成滋养母校的河流,用行动诠释着“公益”的丰富内涵。本期,基金会将带您走近西安交通大学机械结构强度与振动国家重点实验室、人居环境与建筑工程学院退休教授俞茂宏,聆听这位将半个多世纪的光阴奉献给强度理论研究,又以质朴方式回馈母校的学者的心声。

初心·“优先权要属于中国人”

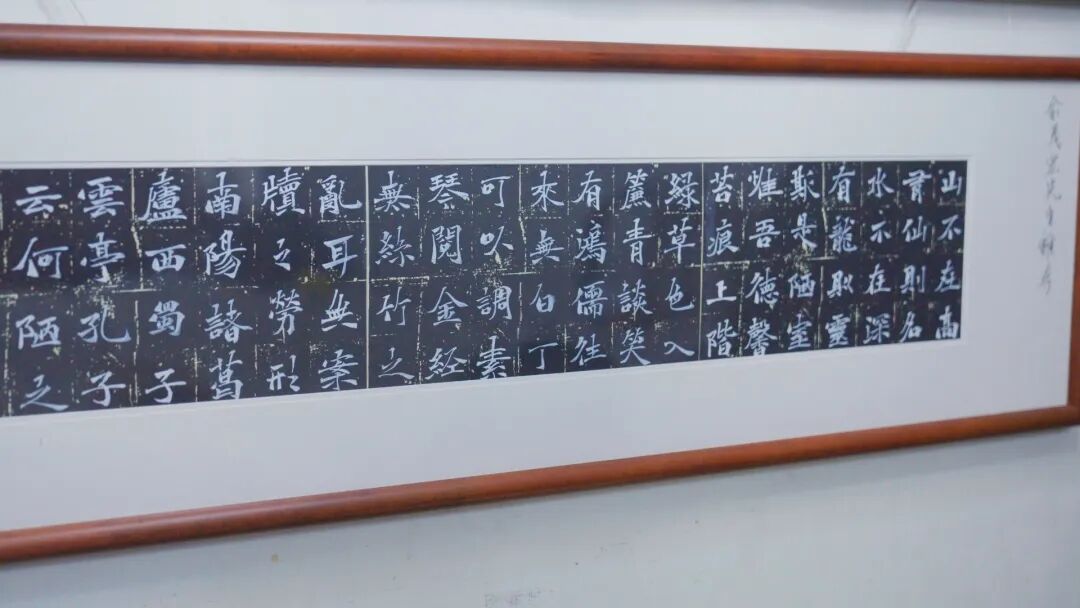

俞茂宏家中悬挂着雕刻作品《陋室铭》

俞茂宏教授的家朴素而安静,墙上静静悬挂着的雕刻作品《陋室铭》格外醒目。这方天地没有喧哗,只有思想在空气中无声地奔流。坐在简朴的沙发上,俞茂宏教授用温和的声音讲述了一段关于科研、关于家国、关于一个内向心灵如何迸发出世界强音的传奇故事。

“我小时候很怕生,在上海读高中时,我常在礼拜天提着菜篮子陪妈妈去买菜,妈妈让我去问菜价,我都不敢开口,但是她也没有批评我,任凭我自在成长,到了大学也是这种情况。”俞老师坦诚地回忆道。然而,这位内向的少年,却在求学历程中深刻感受到了来自各方的温暖与帮助——同学们的鼓励让他逐渐开朗,助学金的支持让他顺利完成学业。也许正是因为不善言辞,所以他的内心才更加汹涌。“我深切地感受到,自己的成长离不开许多人的帮助,这就促使我要做得更好,为国家作出贡献。”

万物复苏,当国家吹响了“向科学进军”的号角。怀揣着科研热情,并在广州会议精神的鼓舞下,年轻的俞茂宏开始了他的强度理论研究,并于1961年写就了学术生涯中第一篇关于强度理论的论文。学校将其印刷为油印本,而他也在基础部科学报告会及陕西省力学学会年会上汇报、交流。尽管当时条件有限,这篇凝聚心血的成果,仍在传递着科学的微光。

“理论科学是没有国界的,但是谁提出这个理论是有国家的,如果中国人提出的理论越多,那也说明了在世界版图上中国科研力量的强大。”谈及那段岁月,俞老师的语气中仍带着当年的紧迫感,我们也好像通过回溯时光,与那时的他深深对望。“时间一天天过去,我很担心如果别人先发表了,这个理论的优先权就不属于中国人了。”

“属于中国人”——这五个字,像一团炽热的火焰,在他心中燃烧了三十年。他深知,在基础理论研究的竞技场上,竞争无比残酷,只有世界第一,没有世界第二。“如果你第二,那根本不是创新。”他如是说。

这份最为纯粹的家国担当,支撑着他度过了漫长的等待与积蓄的岁月,走上了那漫漫的科研攀登路。

攀登·让中国的名字刻入基石

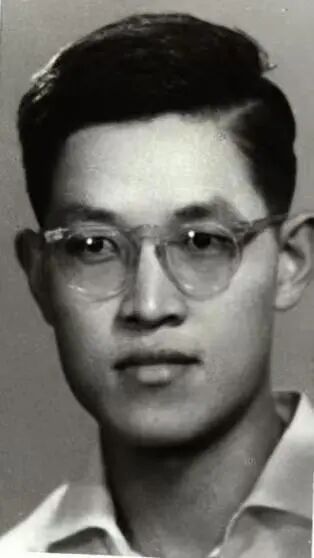

1961年,俞茂宏27岁时的照片,时年俞茂宏提出双剪应力屈服准则

冬去春来,转机出现在改革开放之后。那篇承载着希望的论文,在同事的热心帮助下,被辗转带至国外,于1983年在英国国际权威期刊上发表。一位评审专家写道:“双剪的概念是我第一次听说,仅这一点,这篇论文就值得发表。”论文甫一问世,便获得国内外学界的积极反响。由于当时复印条件有限,俞茂宏教授收到了许多国际学者的来信,索求论文单印本。

从1961年初步提出“双剪强度理论”,到1985年在《中国科学》发表文章中提出“双剪破坏准则”,再到1991年完整的“统一强度理论”在国际会议上惊艳亮相,俞茂宏用了整整三十年,走完了一段孤独而漫长的攀登。这背后,是他将一天划分为四个单元(清晨、下午、晚上各一单元,深夜至凌晨是第四单元),在兴趣与信念的驱动下,常常工作至深夜的专注与付出。

让他矢志不渝的,还有一个更深沉的动力:“我们的材料力学教材里,像胡克定律、泊松比、杨氏模量、欧拉公式等,都是以外国学者的名字命名的,没有一个中国人的理论。”改变这一现状,让中国人提出的理论写入教科书,成为他内心最朴素、也最执着的愿望。

历经多年耕耘,他的愿望终于成真。中国人提出的理论,被郑重镌刻进教科书中,而一代代中国学子也将在课堂上,读到由中国人创立的科学理论。俞老师欣慰地回忆道:“西南交通大学力学系主任奚绍中教授曾在一次全国力学大会上说,他们将中国学者提出的双剪强度理论写入教材,不仅使教学内容走出40年代的水平,还提高了学生的民族自信心。”

如今,他提出的统一强度理论已被写入《中国水利百科全书》(第二版)、《工程力学手册》等500多种学术著作和教科书,每年在大学多个学科的教学中广泛应用。其中包括德国学者的专著、印度学者的岩石力学教材,更有许多未被看到的英文著作也引用了该理论。这一切,正是他献给祖国最恒久、也最动人的礼物。

2012年,俞茂宏荣获国家自然科学奖,学院代表到机场迎接俞茂宏时的照片

情怀·公益与文化的自然生长

在俞茂宏教授看来,家国情怀从来不是抽象的概念,而是具体化为对脚下土地、对身边人的真挚回馈。这份情怀如静水深流,在不同领域自然浸润,绽放出温暖的光芒。

2015年,俞茂宏(右二)荣获何梁何利“科学与技术进步奖”数学力学奖时的领奖照片

荣获何梁何利“科学与技术进步奖”时,尽管因爱人脑梗需长期照料而家庭负担沉重,他仍毫不犹豫地将20万元奖金全额捐给学校。“成果的取得离不开学校与大家的支持,所以应该跟大家分享。”这句朴素话语的背后,是他饮水思源的本能,也是他想用微末力量,让孩子们再多读一些书的真挚愿望。

2015年,俞茂宏捐赠仪式现场照片

西安交通大学钱学森图书馆俞茂宏教授珍藏笔筒展展柜照片

这份回馈之心,同样体现在被他视若珍宝的,于几十年讲学历程中收藏的500个笔筒上。它们材质各异,诗情画意各不相同:印度小叶紫檀雕件、海南黄花梨连理枝双筒、老挝红酸枝笔筒、赞比亚原始森林紫檀大笔筒、四川金丝楠木笔筒、可旋转的双层瓷质笔筒……其中5件玳瑁笔筒尤为精巧,每一件都精细刻有三层,中间一层可活动,有的刻松鼠,有的刻天鹅,而九只天鹅的笔筒缺了一只,俞茂宏教授还幽默地称其为“一只天鹅飞了”。这些凝聚地方文化与匠心的价值约50万元的艺术珍品,被他悉数捐给学校。“让更多人都能欣赏”这简单的话语背后,是他对文化传承的深切关怀,他希望这些集书法、绘画、雕刻于一体的艺术品能够启迪后学,让传统文化的美在年轻心灵中生根发芽。如今,部分笔筒已在学校兴庆校区图书馆展出,获得师生一致好评。据俞老师说,学校一位馆长曾在全国图书馆会议上分享这批馆藏时,引来了众多兄弟院校馆长的赞扬。

而对生活了大半辈子的古城西安,他更是倾注了二十余年心血,投身北城门箭楼、鼓楼等国家重点文物的抢险加固工程。那些年里,他每周多次骑自行车往返于交大与工地之间。晨钟暮鼓,古城墙的晨曦与落日与他相逢了一天又一天。他将现代力学理论与传统建筑保护相结合,用科学守护历史,为古城西安留下了浓墨重彩的一笔。他所著的《西安古城墙研究》一书中提出的钟鼓楼广场建设建议、钟楼环道扩展15米以减震防蚀等方案,均被西安市有关部门采纳;《西安古城墙和钟鼓楼:历史、艺术和科学》一书,也从万余部参评科技图书中脱颖而出,荣获陕西省首届图书奖。

从奖金捐赠到文物守护,从笔筒收藏到文化传承,俞茂宏用最朴实的方式诠释着:真正的家国情怀,就蕴藏在每一次真诚地回馈、每一份用心的守护之中。

延续·心光不灭,大道至简

俞茂宏与助手近期著书照片

长期高强度的伏案研究,让他的眼睛患上了黄斑病变,视力严重受损,被鉴定为三级残疾。“我现在看不清你们的脸,但是我脑子里还有新的思想在产生”面对如此打击,俞茂宏教授却展现出了惊人的豁达与坚韧。学校领导得知情况后非常关心,及时帮助联系医院并协助他寻找研究助手。“学校帮我请了助手,帮我把这些想法写成书。”

即便世界在眼前已然模糊,他内心的科学之光,却愈发清澈。从大学毕业后辛勤工作五十载,到七十岁退休后依然孜孜不倦(退休七年后荣获国家自然科学奖二等奖,退休十年后荣获何梁何利“数学力学奖”),他的科研热情从未冷却。2005年,学校曾为他举办“从教50年座谈会”,人事处、科研处、教务处等单位均派出代表参加,赞扬他的贡献并赠送礼物。如今的俞老师还在以口述的方式,继续着他未竟的著述——去年已出版一本英文专著,目前仍在完成《岩土力学三部曲》等著作。

他将几十年的求索,凝练成对科学之道的深刻感悟,并将中国古代哲学“大道至简,演化至繁”发展为二十字箴言:“大道至简,发现至难,演化至繁,应用至广,流传至久”。这二十个字,也正是他学术人生与科学精神的最佳注脚。

尾声·斯人若虹,润物无声

从黄浦江畔到渭水之滨,俞茂宏教授用超越半个世纪的坚守与奉献,深刻诠释了何为“家国之大”,何为“饮水思源”。他以其内敛、坚韧与纯粹,完美诠释了“有匪君子,如切如磋,如琢如磨”的千古风范。而经历了七十年的淬炼,这片内敛的沃土,也终究开出了惊动世界的科学之花。

最后,当俞老师谈起他的眼睛时,不仅没有一丝哀怨,反而带着一种学者的诚恳反思:“这也是因为我当时认识不足,对自己的视力问题没有重视。”他甚至带着纯粹的惋惜说:“如果眼睛还好,我现在写书的进度会快得多。”

此时,我们终于明白,在他的面前,我们的理想已不如他的坚定。因为我们的理想,常常是与个人的付出、回报紧密捆绑,在不断权衡中前行;而他的理想,早已与他的生命浑然一体,内化成了最本能的思考方式与最高的人生准则。在他的世界里,没有“为科学牺牲”的诉说,只有“为科学进取”的本能。失明,于他而言,不是奉献的终点,而是阻碍他继续进取的一道亟待解决的“难题”。

这份将国家需求化为个人本能、在得失面前毫不犹疑的纯粹,也正是俞茂宏教授最令人景仰的精神高地。

光阴流转,缱绻岁月。最后,再看一眼挂在墙上的那幅由西安书法家、雕刻家赠送的与主人交相辉映的《陋室铭》—— “斯是陋室,惟吾德馨”,这方安静的天地,因主人的品格而满室馨香,这间朴素的居所,因思想的丰盈而生辉万里。

原来,山不在高,有仙则名;斯人若虹,润物无声……

文字、视频:教育基金会

图片:受访者提供