【编者按】在西安交通大学百余年发展历程中,总有一些故事超越了时间的维度,在育人长河中激荡出温暖的涟漪。《身边公益人》系列栏目,旨在挖掘那些平凡而伟大的故事,走近那些在我们身边默默奉献、传递温暖的人们。他们或许没有惊天动地的伟业,却以涓滴善意汇聚成滋养母校的河流。本期,基金会将带您走近香港实业家、曾任西安交大压缩机教研室教师的朱国怀校友,聆听这位跨越山海归国求学、在交大教书育人、赴港创业后又慷慨捐赠反哺母校的九旬老人,如何用一生践行对祖国的赤诚、对母校的感恩。

赤子初心:17岁南洋少年的“归国梦”

1933年,朱国怀出生于印度尼西亚一个华侨家庭。彼时,海外华人常因祖国积弱而遭遇不公,曾经的“红溪惨案”更是在侨胞心中埋下对“强国”的渴望。童年时期,日军占领印尼,他随家人逃难至乡下,在满是猴子、鳄鱼的丛林环境中,度过了一段“与世隔绝”的时光——没有正规学校,父亲便请来老师教他中文,10岁的他靠着一本字典,开启了语言学习的大门;后来到新加坡华侨中学求学,从初二直接入学的“插班生”,到靠背诵、写作成为班级“笔杆子”,再到三年读完几百本英文小说攻克语言难关,他用“死磕”的韧劲,补上了落下的学业。

中学时代的朱国怀

17岁那年,家人计划送他赴澳留学投奔哥哥,却被他坚定拒绝。“1949年新中国成立了,华侨再也不是‘海外孤儿’!我要回国读书,学好本领,建设祖国。”父亲送他去码头时,一边开车一边落泪,他却目光坚定,头也不回。带着这份执拗与赤诚,他独自一人踏上归国的轮船,通过全国考试被分到大连工学院(现大连理工大学),开启了全新的人生篇章。

在大连的日子里,他过着极度简朴的生活。他将父亲给的6000元悉数存入银行,每月只取20元利息度日,除自付餐费外,剩余4元作为生活费,如此直至毕业;别人周末上街游玩,他泡在图书馆啃参考书、自己推导公式;从英文环境切换到俄文学习,他靠周末苦读,在大三时就能阅读俄文专业书籍。四年后,他成为全校千余名毕业生中仅十名获“优等生”殊荣者之一,并留校担任助教,后来又因表现优异,被选送至苏联莫斯科化工机械学院深造——这段从侨乡少年到工科人才的成长路,每一步都刻着“奋斗”与“报国”的印记。

1956年大学毕业后留校工作的朱国怀,摄于大连劳动公园

缘起交大:五年讲台,一生情怀

1973年,为结束与妻子15年的分居,朱国怀从大连调到西安交通大学,进入动力系压缩机教研室工作。初来乍到,教研室主任问他:“有一门实验课没人教,你愿意教吗?”——这门课,连交大的学生都“不喜欢”。但朱国怀心想:“毛主席说,人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。实验怎么能没人重视?”他没有犹豫,一口答应下来。他先做调查研究,发现学生“重理论轻实践”是关键,便决定重写教材:不再照抄旧讲义,而是结合实际需求,设计机器性能测试的实验内容——从压力、温度测试,到转速、功率测量,再到示功图绘制,每一个环节都围绕“动手能力”展开。他将学生分成小组,每人负责不同模块,最后合力完成实验报告,让学生真正明白“怎么评价机器好坏”。没想到,这门原本“没人喜欢”的实验课,渐渐成了学生眼中“最有用的课”;他编写的讲义,还被全国发行的《压缩机技术》杂志总编辑看中。最终,这本讲义用一年多的时间在杂志分13期连载,还为他带来了300元稿费——这在当时相当于他4个月的工资。而他拿到稿费后,先分给帮忙画图的同事,剩下的全部交给教研室买参考书。他说:“我平时省吃俭用,钱够用就好。”

1978年朱国怀和时任西安交通大学副校长的程迺晋教授出席国际制冷会议后参观荷兰工厂

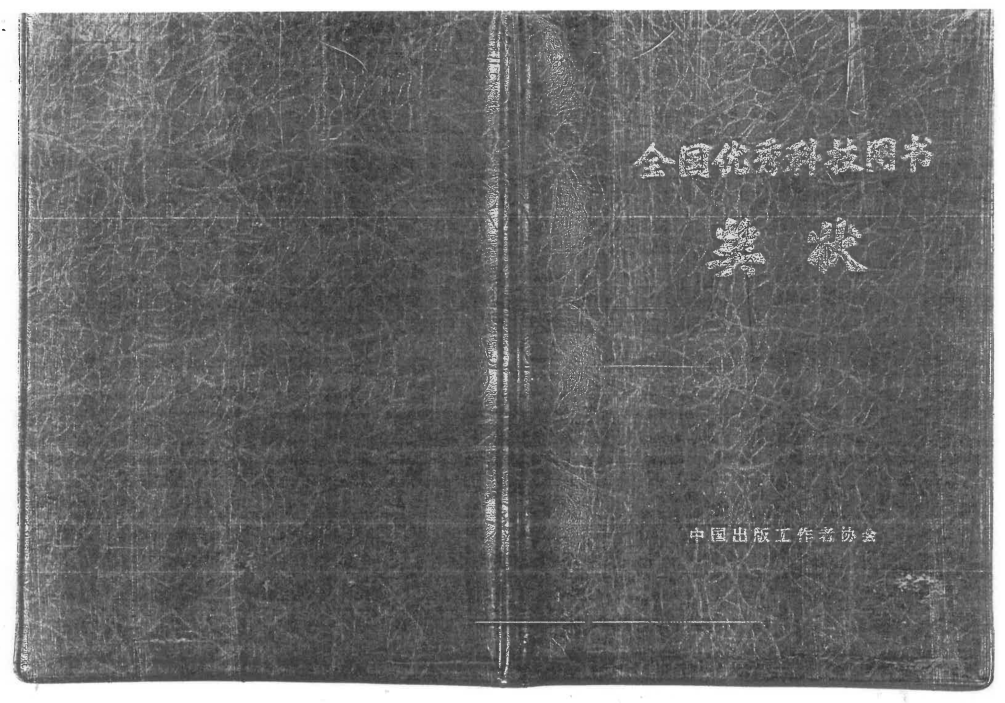

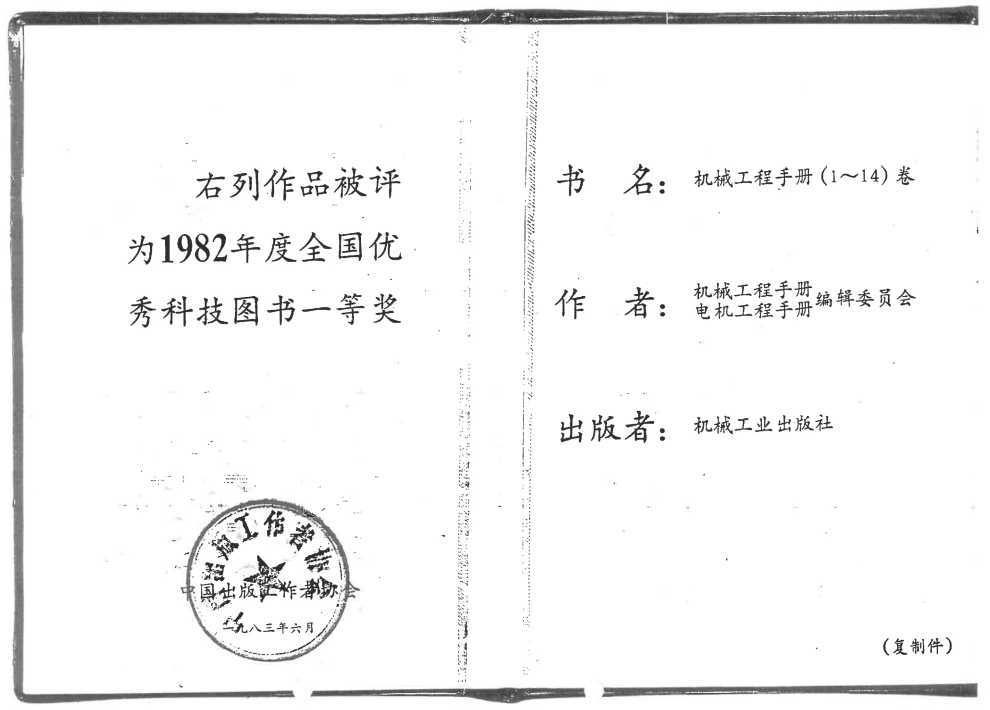

此后,他在交大的工作逐渐打开局面:学校破格提名他带研究生,让他代表交大赴荷兰参加国际学术会议。当他以流利英语提问压缩机技术难题时,全场愕然回首——竟是中国学者;会后鸡尾酒会上,欧美学者集体鼓掌欢迎中国代表团。在交大期间,他亦受任参与编写国家机械工业部的《机械工程手册》之压缩机章节,1982年该手册获评“全国优秀科技图书一等奖”。“交大给了我发展的空间,不怕你本事大,就怕你本事不够。”多年后回望这段时光,朱国怀依然满怀感恩。

朱国怀参与编写的《机械工程手册》获评“全国优秀科技图书一等奖”

香江创业:哲学思维,实干兴企

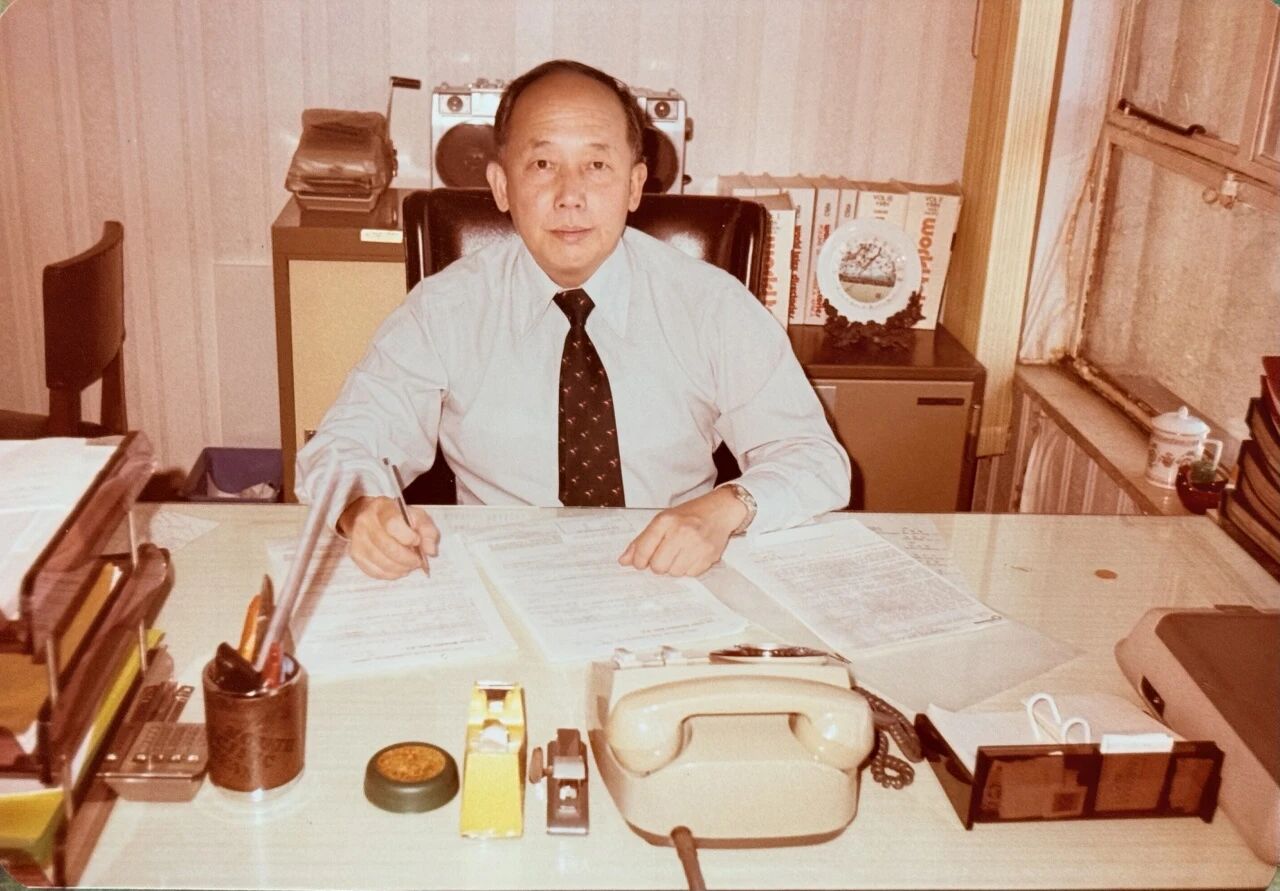

1978年,因家庭原因,朱国怀举家迁居香港。初到香港,他先找了份与本行脱离的工作,但因收入微薄,无法养家,最终说服父亲支持他创业,于1980年创立“元盛行有限公司”,投身国际贸易。

1980年元盛行有限公司成立

随即公司业务逐渐扩展,并于1984年在香港创立“威佳工业有限公司”,专注生产各类电池金属配件。为了解决“如何在高成本营商环境下生产出高质量及价格具备竞争力的产品”这一难题,他深入践行毛主席《实践论》《矛盾论》的智慧,亲赴日本考察现代化企业经营模式。归港后,他展开了一系列系统化改革:他依据实际财务承受能力进行规划,引入工厂品管体系;在冲压环节,采用经济型国产设备并进行提速改造,同时投资高耐用性的特种合金钢模具,大幅提升综合生产效率与模具效益;在电镀环节,引入电脑控制全自动生产线,确保电镀质量稳定;同时,建立全自动环保与包装系统,使产品全面符合国际标准。通过综合改造,公司实现了生产自动化、标准化,提升了管理效益,降低了生产成本,减少了人为失误,最终全面实现效能突破,达成了产量跃升、质量稳定的目标,产品极具国际竞争力。

1987年公司建立第一条全自动电脑控制的电镀生产线

随着公司不断地进行技术革新及其卓越的生产管理水平,1993年,公司获评香港优秀企业,并荣获由香港总督亲自颁发的“生产力优异奖”。1994年仅用33人,公司电池年产量已达24亿粒,约占当时全国电池总产量60亿粒的三分之一。

1993年公司获香港政府颁发的“总督工业奖-生产力优异证书”

捐资助学:回报母校,点亮未来

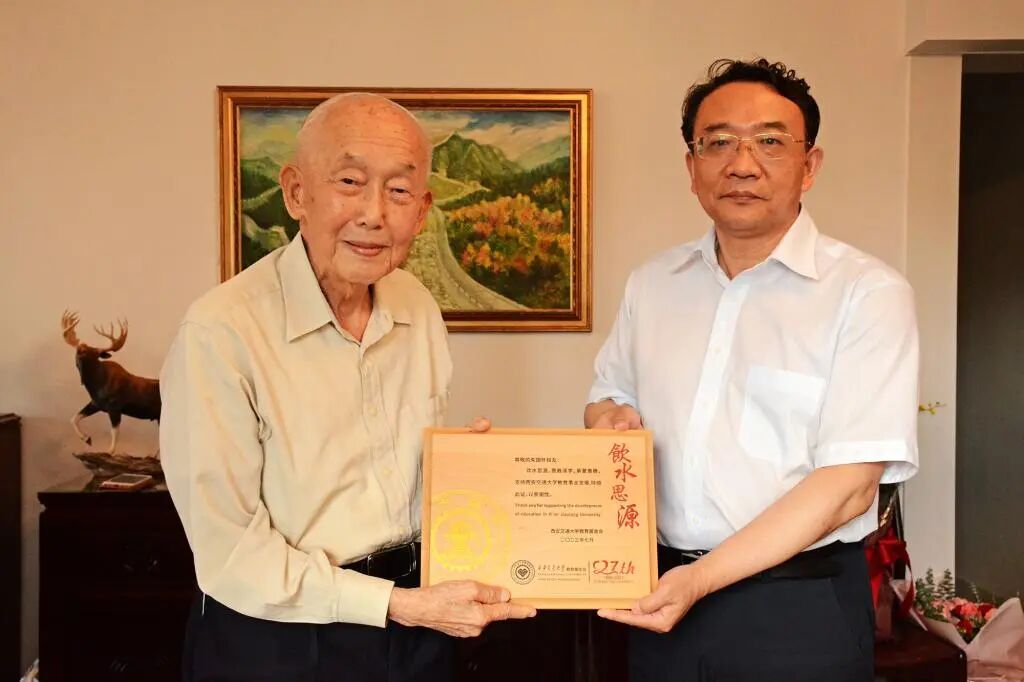

2015年至今,怀着对教育事业的深厚感情,朱国怀先后向大连理工大学和西安交通大学各捐赠300万元人民币,设立“朱国怀助学基金”,专门资助家庭经济困难的学生完成学业。

2015年、2023年朱国怀校友先后捐赠支持西安交通大学教育事业发展

在谈到设立基金的初衷时,他动情地说:“我曾经做过辅导员,了解有些学生家庭经济困难,来上大学很不容易。如果能帮助这些学生完成大学学习不中断,他们出来就是栋梁之才”。每当读到受助学生的来信,他都格外欣慰:“做善事能让人开心,我不要任何回报,只要学校把钱管好,帮到真正需要的人就行。”

2016年西安交通大学“朱国怀助学基金”颁奖仪式

寄语后学:奋斗人生,身体为本

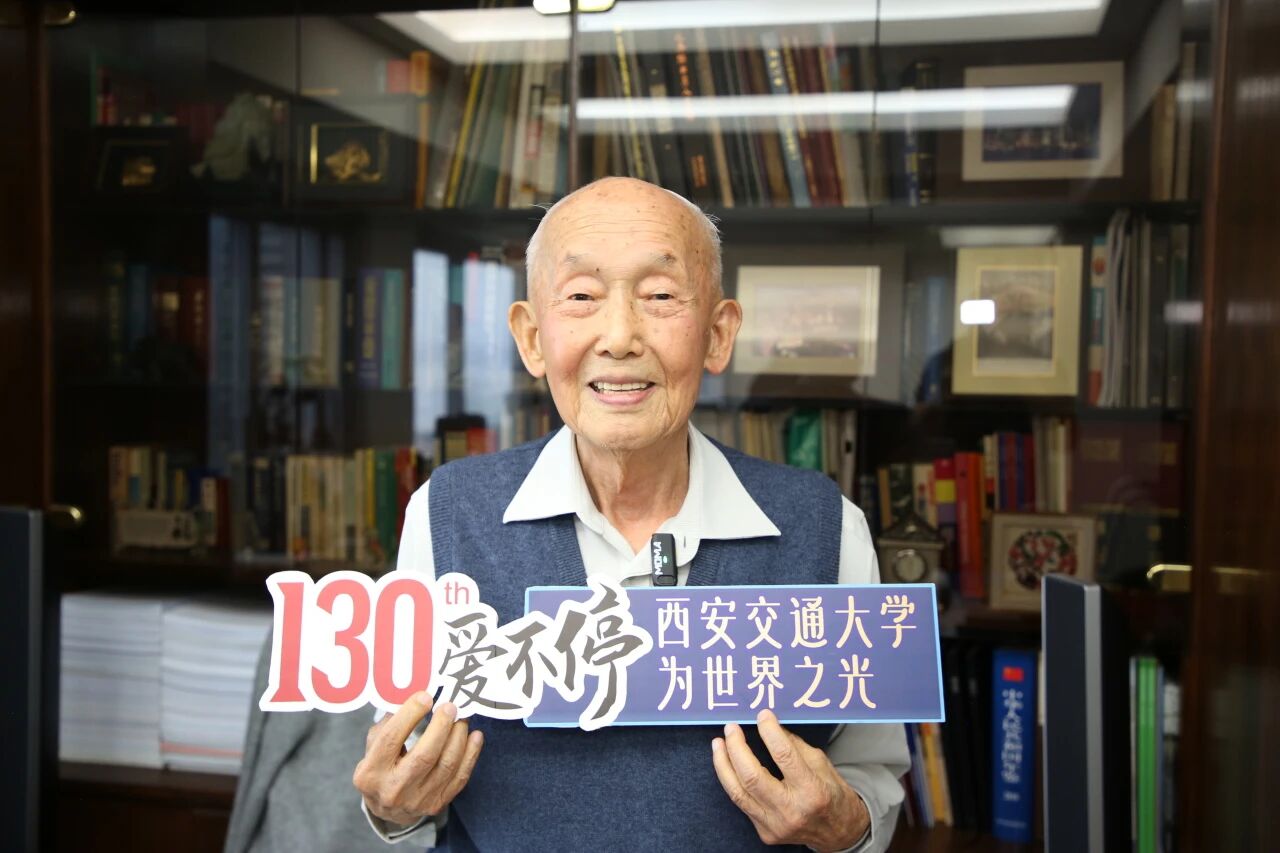

如今已年过九旬的朱国怀,依然保持着旺盛的学习热情和生活激情。他每天坚持阅读《中国日报》(China Daily),认真做笔记,遇到不懂的就查字典。他还善于运用现代科技工具,使用AI软件帮助分析投资市场,展现出与时俱进的学习态度。

在养生方面,他总结出“养生五条”:每天要保持开心快乐;保证充足睡眠不熬夜;饮食清淡,多菜少肉七分饱;每天适量运动,贵在坚持;定期检查身体,预防为主。他特别注重腿部锻炼,每天坚持做起蹲和举腿运动,以防止肌肉流失和摔倒风险。

他寄语年轻学子:“珍惜在交大的学习时光,打好基础,不怕困难,勇于奋斗。但要记住,身体是革命的本钱,只有保持健康,才能更好地为国家作贡献。”

朱国怀校友为西安交通大学130周年校庆送上祝福

从印尼到中国,从大连到西安,再到香港,朱国怀校友的一生,是归国华侨的报国史,是交大教师的奋斗史,更是校友反哺的公益史。愿校友的这份赤子心,能激励更多交大人——以奋斗为笔,以感恩为墨,在人生的长卷中,书写属于自己的精彩篇章。

文字:教育基金会

图片:受访者提供