编者按:在西安交通大学百余年发展历程中,总有一些故事超越了时间的维度,在育人长河中激荡出温暖的涟漪。《身边公益人》系列栏目,旨在挖掘那些平凡而伟大的故事,走近那些在我们身边默默奉献、传递温暖的人们。他们或许没有惊天动地的伟业,却以涓滴善意汇聚成滋养母校的河流。本期,基金会将带您走近生命学院退休二级教授王珏,了解一段关于家国传承、产业报国与师生共济的动人故事,看她如何带领团队将创业征途上淘得的“第一桶金”,化作滋养母校学科发展、照亮健康中国事业征途的璀璨星火。

王珏教授团队捐赠仪式

家国印记:血脉里流淌的奉献基因

国家级康复工程专家王珏教授的公益初心,深植于两代人的家国情怀。其父早年亲历抗战烽火,作为童子军在“八一三”的炮火中救护伤员;南京保卫战中,他不仅参与战场救护,还在城破之时,随童子军战地服务团400多名团员,携300多名轻伤员死里逃生;后来,他作为上海空军供应司令部中共地下党的一员,参加解放大上海的战斗,在上海虹口区插上第一面红旗。但给王珏留下最深印记的,不是这些烽火传奇,而是革命部队里那份与老百姓“患难与共”的情怀。早在1938年初的皖南——安徽岩寺,新四军物资异常紧缺。新四军军医处老大姐将自己唯一一条毛毯送给当时作为童子军的父亲,嘱他努力学得知识,抗战胜利后建设国家。国家三年困难时期,父亲在自己和家人都因缺乏营养而浮肿的情况下,硬是将家中老人省下的百余斤粮票悉数分给周围孩子多的邻里,默默接济受困家庭。“部队生涯烙印的‘有福共享,有难同当’的精神,早已融入父亲的骨血,也通过日常的言传身教、耳濡目染深深影响着我们这些孩子。”王珏动情回忆道。

这份担当,更因亲历者的苦难而愈发深沉。王珏的祖母是一位与残疾抗争56年的坚强女性。在最后卧床不起的6年里,是王珏与祖母相依为命,照顾着祖母的日常起居。当时,每天凌晨五点,天还漆黑,王珏就得起床,捅开煤炉,烧饭。六点半前,她要给奶奶穿好衣服、喂好早饭,再将中饭焐在奶奶的床头,请邻居阿姨帮忙过来喂饭。然后,自己再走一个小时的路程去上初中。无论酷暑寒冬,风雨无阻。晚上放学回来,常常是门一开,只听见奶奶的声音,不见人。等从床底下找到奶奶,她常常因失禁而衣裤污浊,躺在床下数小时。瘦小的王珏拖不动,只能叫同学来帮忙。晚上,家中一盏幽绿的孤灯映照着生活的无助与艰辛。“我那时就想,要是奶奶也能像正常人一样生活,该多好。”后来,王珏去了美国深造。当她看到坐轮椅的人自由地穿行在街道、校园时,她想:“若我能将自己学到的知识带回祖国,造福像我奶奶一样的残疾人,也算我一生做了一件事。为此,吃再多的苦,我也感到:值!我愿意!”

王珏在美留学期间

矢志康复:从“填补空白”到“需求引领”的破茧之路

2000年,王珏获美国匹茨堡大学“康复科学与技术”专业博士学位。2001年,作为留校的访问助理教授,她成功地邀请到刚卸任的美国残疾与康复科学研究院院长(克林顿总统任命)Katherine D. Seelman博士访华,沿途充当随身翻译和学术报告翻译,并代表美国匹茨堡大学健康与康复科学学院师生在北京召开的第三届全国康复医学大会上作七场学术报告。这次破冰之旅被国内康复工程界业内专家评价为“首次将辅助技术装置需要适配服务的国际康复新理念传入国内”。

王珏在第三届全国康复医学大会上(2001)为Katherine D. Seelman博士作学术报告翻译

2002年初,王珏放弃美国优渥的条件,带着18箱专业书籍毅然归国,践行对其硕士导师程敬之教授的承诺:不带冰箱彩电,只带学位回来。这18箱里,有美国建立第一个“康复科学与技术”学科博士点的全部申报材料,以及学科建成后6年中的研究生培养方案、全部教学课程及其介绍;有她在美攻读博士学位期间所学各门课程的教材与学习笔记;还有美国匹兹堡大学的老师和同学们捐赠给我校的康复科学与技术专业相关书籍。

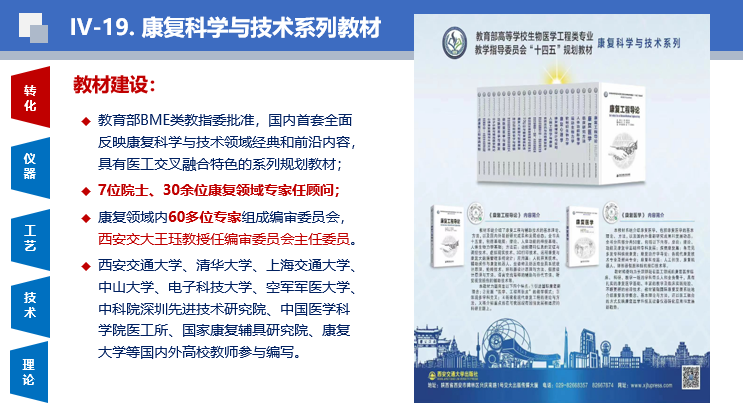

回国后,依据这18箱书和资料,她以拓荒者的勇气,在研究生院宋晓平副院长的支持下,牵头组织生命学院、医学院、机械学院和人文学院36名教师,在西安交大创建了以理、工、医、文、管多学科交叉知识结构为特色的康复科学与技术学科和20门专业课程的教学体系,填补了学校在该领域的空白。2003年,经教育部批准,西安交通大学建立了康复医学与理疗学学科硕士点和博士点,是全国率先建立该学科博士点的重点高校之一,并于2004年正式向全国招收硕士和博士研究生。王珏教授开设的《康复工程》课获评“陕西省精品课程”、“陕西省一流课程”;主编的《康复工程基础——辅助技术》获西安交通大学优秀教材奖。她牵头申报并作为编审委员会主任,组织全国康复工程领域专家,编写教育部生物医学工程类专业教学指导委员会“十三五”、“十四五”规划“康复科学与技术”系列教材(23本)。目前,该系列教材已出版5本,其他也在陆续出版中。王珏教授还受聘担任《中国大百科全书》第三版《现代医学》册:《现代康复医学》分册中“康复工程”板块的撰写负责人,组织国内康复工程领域专家编写了48个条目,合计6.3万多字。

迄今为止,我校康复医学与理疗学学科已培养110多名研究生,其中有些已成长为教授、博士生导师、系主任、三甲医院副院长、省级教学名师等,成为国家康复领域的栋梁之才、领军骨干。康复学科的建立,大大促进我校“医工交叉、产教融合”平台的建设。

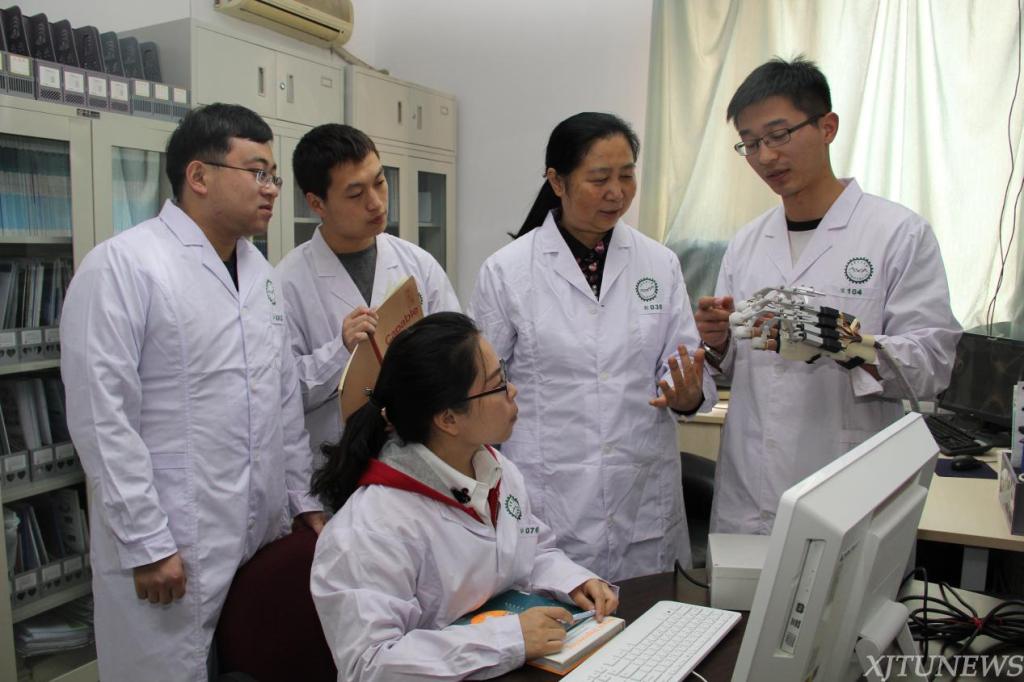

科研路上,王珏教授经历过阵痛转型。早期团队曾辗转多地尝试产业化,却屡屡受挫。“出国前写项目申报书,总爱写‘填补国内空白’‘达到国际先进水平’”,王珏坦言,“出国后明白了,科研不能闭门造车,得看老百姓真正需要什么。”归国后,她带领团队坚持“临床无需求不立项,立项必究机理、必推转化”。早在2003年,她就率先将脑机接口技术用于针对注意缺陷多动障碍儿童的康复训练之中,从而研发出多导脑电生物信息反馈治疗仪。几十载耕耘,团队先后研发出针对帕金森病患者的智能脑深部神经核团电刺激系统,针对脊髓损伤患者的“智能轮椅”、“智能化防压疮坐具系统”系列产品,数字化手功能康复训练机器人等20多种科研样机,其中防压疮座垫系列产品成功上市,已惠及万千患者。

她带领团队研发的基于时间干涉的超高精度脑深部神经调控技术,获中国与美国发明专利。2019年,她依托学校“师生共创业”政策,成立西安市穹顶医疗科技股份有限公司,其博士生李龙任公司CEO。2021年,团队获世界生命科技创新创业大赛TOP6;2022年,公司获峰瑞资本、顺为资本超2000万天使轮投资,穹顶团队先后斩获“智汇苏高新”优胜奖、“科创中国”青年创业榜单秦创原U30、全国博士后创新创业大赛陕西赛区优秀奖等荣誉。2023年,公司在苏州设生产基地,研发出科研版与临床应用版第六代产品样机,可满足无创、深脑、精确、多靶点需求以解决临床痛点;经近千例临床试验,该产品对抑郁症、癫痫、帕金森症等疾病及意识障碍患者疗效显著。目前公司累计三次融资近1亿元,将助力产品获取医疗器械注册证,发展态势良好。

王珏教授曾作为国家“七五”攻关组主要成员,参加过“CX-970相控阵超声诊断仪”的研制。她先后主持国家基金委重点项目、863项目、国家科技支撑项目及省部市级项目和横向项目等科研课题60多项,获国际/国内专利50多项、软件著作权20多项;发表学术论文400多篇,其中SCI论文120多篇、EI/MI论文80多篇;主编/参编/参译国内外教材/专著16部。获国家/省部级/集团公司和学校科研、教学奖励20多项;获“宝钢教育基金优秀教师奖”、教育部“引进优秀尖子留学人员”、“我最喜爱的交大导师”、“三秦人才”、中国电子学会“优秀科技工作者”等荣誉。

王珏教授(右二)指导学生进行康复设备实验

以捐促产:“四链融合”构筑健康事业良性循环

2025年6月,王珏教授团队将创业所得“第一桶金”300万元悉数捐赠给母校,支持健康与康复教育基金。这笔承载着特殊意义的捐赠,直指团队“心病”——曾因维保资金断档而停摆一年多的脑科学与健康工程影像平台。平台停摆期间,学生毕业困难,部分研究被迫中断。

谈及科学家和教育工作者在推动社会公益事业发展应扮演的角色时,王珏的见解独到而清醒:“康复事业若仅停留在表面公益,道路难免有所局限;必须做成产业,公益才能激活全局!”她表示,推动创新链、产业链、应用链、人才链深度融合,才能不断提高创新效率和效益,增强产业竞争力和抗风险能力,进入良性循环轨道。此次捐赠,正是团队践行“四链融合”的里程碑:该基金将优先保障脑科学与健康工程影像平台的运行维护,并针对国家健康与康复领域的重大需求,促进科技成果转化与创新人才培养,最终推动健康与康复技术从实验室走向社区、惠及百姓。

“我们非商业巨贾,只能尽绵薄之力。但这笔款是火种,盼引燃更多人接力!”王珏坦言。在中国西部科技创新港健康与康复科学研究所的“爱心墙”上,她为每位捐赠超5万元的校友或爱心企业制作水晶纪念球——“涓涓细流,共铸辉煌”。王珏教授在美国匹茨堡大学求学和工作了八年,任兼职教授近20年。她想借此机会也对远在万里之外所有帮助过她的国际友人,特别是她的博士导师David M. Brienza教授道一声深深的感谢!

健康与康复科学研究所爱心墙

薪火相传:让社会责任成为学子生命的坐标

累计培养硕士生97名、博士生52名、指导博士后和访问学者21名的王珏教授,始终将“责任”刻入育人基因。“康复关乎社会最底层大众的尊严,是文明程度的试金石。”王珏教授常告诫学生:团队需比他人更“皮实”,面对冷眼与质疑,要“不计成败,但求无悔”——这八字箴言,源自其父亲赠予的人生信念。

王珏教授在捐赠仪式上寄语学子

捐赠仪式上,王珏教授特别感谢了二十多年来跟她一起打拼的学生们。入选基金管委会的委员,很多是当年帮她管理课题组的组长和参与成果产业化的骨干。王珏对后辈寄予厚望:“希望你们以后有能力了,也能想着为这个基金添砖加瓦,为母校、为学科、为国家健康与康复事业多做点实事。”二十多年来,她一直这样要求她的学生。她培养的学生中,有不少毕业后都成为了医电校友会的骨干和活跃分子,如刘明宇博士。他长期心系母校学科建设,2020年,他主导的邦勤资本向母校捐赠130万元,支持中国西部科技创新港建设,并设立邦勤奖学金和奖教金,在培养国家需要的企业创新性人才中发挥着重要作用。

王珏教授提到自己当年中学毕业时在学生中广为传唱的《毕业歌》。她说:“现在的年轻人可能不太会唱这首歌了,但里面那份责任和担当,不能丢!”她呼吁当代青年学子以一往无前的使命感和责任感,努力成长为国家和社会的脊梁。

仪式上,校友们动情追忆恩师引领,纷纷表示将在各自领域继续努力,积极支持学校学科发展和基金建设,共同为健康中国事业贡献力量。

1934年由田汉、聂耳创作的《毕业歌》

这份捐赠,不仅是王珏教授团队对母校的赤子之心,更是西迁精神与家国情怀在新时代的铿锵回响。它承载着其父亲“兼济天下”的胸襟,延续着其恩师“实干报国”的嘱托,更昭示着一位科学家对“科研为民”最深刻的践行——让科技成果不再是束之高阁的论文,而是社区老人触手可及的温暖,是慢病患者逆转病痛的希望,是每个平凡生命都能享有的尊严之光。

“生命短,日月长;职业短,事业长”。从见证亲人苦难的少女,到开拓中国康复工程的学者;从筚路蓝缕的科研创业者,到慷慨捐赠的公益引路人——王珏教授用几十载岁月光阴,将个人的苦难与求索,淬炼成守护人民生命健康的坚实盾牌;将团队的智慧与汗水,浇灌成惠及苍生的科技之树。这份事业,早已超越个人荣辱,融入民族复兴的江河。正如她所喜爱的那首小诗所咏:

“春的后面不是秋,

你又何必为年龄发愁?

倘若在秋霜里结好你的果子,

你又何必在春花面前害羞!

……

人民的事业与世长久,

谁的生命与它结合,

白发就上不了他的头……”

文字、视频:教育基金会

图片:受访者提供