她,投身基础科学研究,

取得重大原创成果;

她,攻坚克难,带领团队

首次成功合成了宏观尺寸紫磷单晶;

她,是良师益友,

关爱学生,用真心引领学生成长。

她,就是西安交通大学仲英青年学者、

首届“青年优秀导师”张锦英。

张锦英,西安交大电气学院教授,博士生导师,首批仲英青年学者。

张锦英,西安交大电气学院教授,博士生导师,首批仲英青年学者。在教学上,她积极主动承担教学任务,担任了多门核心课程的教学工作,每年指导学生毕业论文3人左右,教学效果优秀。指导研究生参加第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校赛获得铜奖,指导学生参加第三十二届“腾飞杯”创新创业大赛创业赛道,获得银奖;指导硕士研究生获得国家奖学金、思源特等奖学金、优秀研究生标兵等。

■ 主要从事新型低维度介稳态纳米结构的设计、性能、合成与储能方面的应用

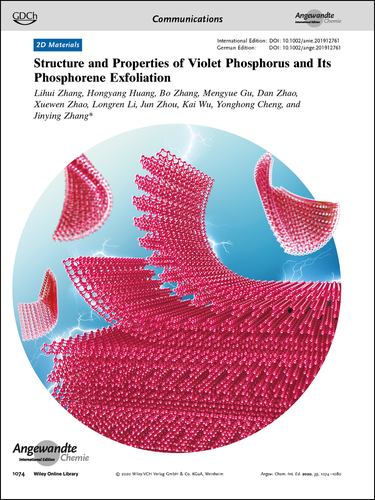

■首次成功制备出宏观紫磷单晶并确定其准确晶体结构,发现紫磷是至今最稳定的磷的同素异形体;并剥离出紫磷烯,发现紫磷烯是现有最刚的二维材料,是本征半导体,克服了石墨烯零带隙的限制;正与国内外研究团队展开广泛合作挖掘紫磷(烯)的特性及潜在应用

■将石墨烯应用于固态储氢材料中,成功获得储氢密度高达25wt%(常规<5wt%),-40~100℃(常规>>0℃)、无催化剂完全释氢且稳定安全,被认为是固态储氢革命性工作,成果正在推进产业化,与多行业单位建立全方位合作关系

■ 在Nat. Commun., Nano Lett., Acs Nano,Angew. Chem. Int. Ed,Adv. Funct. Mater. Nat. SCI. Rev., J. Mater. Chem. A等权威杂志发表70多篇论文,多个工作被选为封面和封底文章,多个研究成果被国内外热点网站进行专题报道

■ 荣获“陕西省教科文卫体系统五一巾帼标兵”等荣誉称号

一走进张锦英老师的办公室,映入眼帘的是一台正投放着PPT的液晶电视屏,张锦英刚结束和学生们关于紫磷及紫磷烯工作的研论。再往里走,黑色沙发后面有一张单人折叠床和干净平整的被褥,窗台上整齐摆放着一些日常的洗漱用品。“张老师每次工作到很晚,有时回家不方便,就会直接住在办公室。等第二天早上我们来工位的时候,张老师又已经开始工作了。”张锦英课题组里的赵雪雯说。

首次合成!取得重大原创成果

“挺高兴的,感谢大家对我的认可。”张锦英在得知自己获得了西安交通大学首届“青年优秀导师”称号后,惊喜又平静。“参选的其他导师都特别优秀,我没有想太多,只想一门心思挖掘紫磷和紫磷烯未来更大的可能。”

《紫磷结构及特性以及紫磷烯的剥离》(Structure and Properties of Violet Phosphorus and Its Phosphorene Exfoliation)为题发表在权威期刊 《德国应用化学》(ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION)上(影响因子16.823)

张锦英口中提到的紫磷和紫磷烯正是她们团队近几年所取得的重大原创性成果之一——团队首次成功合成了宏观尺寸紫磷单晶并解出其晶体结构,发现紫磷是至今为止最稳定的磷的同素异形体,并成功地分别通过机械和溶液法剥离出紫磷烯,推翻了以往科学家们对紫磷存在的质疑。紫磷烯不仅是刚度最高的二维材料,其天然半导体的特性还克服了石墨烯零带隙限制,再加上易分散、可降解等特性,使得紫磷烯在光、电、医学等领域具有较大的应用潜力。

张锦英口中提到的紫磷和紫磷烯正是她们团队近几年所取得的重大原创性成果之一——团队首次成功合成了宏观尺寸紫磷单晶并解出其晶体结构,发现紫磷是至今为止最稳定的磷的同素异形体,并成功地分别通过机械和溶液法剥离出紫磷烯,推翻了以往科学家们对紫磷存在的质疑。紫磷烯不仅是刚度最高的二维材料,其天然半导体的特性还克服了石墨烯零带隙限制,再加上易分散、可降解等特性,使得紫磷烯在光、电、医学等领域具有较大的应用潜力。

从事新型低维度介稳态纳米结构研究十余年,张锦英带领团队在新物相制备、性能、储氢应用做出了许多原创性工作,在权威杂志发表论文70余篇,并获得11项专利授权,其中7项专利已经实现成果转化。

尽管团队取得如此喜人的科研成果,他们在这条具有开拓性研究道路上的摸索也并不是一帆风顺,发现一种全新的结构就意味着需要通过不同于以往的方法进行标定。张锦英带领团队成员花了长达四年的时间合成了紫磷,在第五年才终于通过气相合成了宏观尺寸的紫磷单晶并通过单晶衍射完成标定。“有的学生在做这项研究时一度非常崩溃,哭了好几次,我会安慰和鼓励学生,和他们一起攻坚克难。好在最后我们一起坚持下来了,也做出了实打实的成果。”张锦英言语中带着心疼。

寻找紫磷更多的潜在应用是张锦英团队未来继续努力的方向。“我们会在每个细节上不断摸索创新,希望以后有更多的人能够像广泛应用石墨烯一样来应用紫磷和紫磷烯。”

张锦英团队(一排右三为张锦英)

坚持所爱!投身基础科学研究

高中毕业后,张锦英进入了华中科技大学焊接专业进行学习,本科毕业后,张锦英保送至清华大学机械系读研,研究金属表面处理。她说:“这时,我很确定自己对于基础研究的热爱。”硕士毕业后,成果突出的张锦英同时收到了来自剑桥大学、牛津大学、普林斯顿大学等学校的全额奖学金。最终,张锦英前往牛津大学量子信息处理专业开启了自己的博士生涯。

2007年,日本名古屋大学获诺奖提名的Shinohara教授到牛津大学做讲座,介绍了他关于碳纳米管及富勒烯内包覆工作的研究。张锦英意识到,想要做出量化的量子位以继续她的研究,必须前往名古屋大学学习有关碳纳米材料的相关知识。三年一晃而过,掌握了碳纳米材料相关基础的张锦英突然发现:“需要为未来的工作考虑了。”面对海内外抛出的诸多“橄榄枝”,她毅然选择回国,决定在西安交大继续从事关于碳纳米管的基础研究和应用探索。“前辈老师们给了我很大的鼓舞,让我相信自己可以再做出点成果。”

张锦英团队(一排左三为张锦英)

“交大的学术环境是十分开放和自由的。”张锦英说:“虽然我在电气专业,但我可以研究偏向于化学的碳纳米材料,大家都是踏踏实实地在搞研究,整体氛围是很好的。”

良师益友!用心引领学生成长

张锦英团队(一排左三为张锦英)

不论是科研竞赛,还是学术讲座,张锦英都会尽力为学生妥当安排。在她看来,就是要把学生当成自己孩子一样,慢慢培养。她鼓励本科生重视基础课程的学习,也可以跟着课题组的大方向在参加科研训练。她希望学生能够做好本科和研究生两个阶段的衔接,让本科生循序渐进地进入到一个全新的领域中。“现在的孩子们都很有想法,我也希望能尽我所能帮助到他们。”张锦英感慨道。

对于研究生的培养模式,张锦英认为每周一次的组会是张锦英认为比较合适的节奏,“可以让学生在时间安排上更加弹性”。对于博士生来说,他们的研究会更加深入,往往很难在短时间内出成果。“但沉寂的几年是为之后做铺垫,许多杰出成果会在突然间爆发,有时甚至会对某一领域的发展带来举足轻重的作用。”

“只要他们向我寻找帮助,我都希望能指导到他们,也尽力让学生的成果都得到展现。”她每天都会在办公室,不论学生什么时候想找她商量问题,她都会第一时间解决。修改文章时,张锦英会逐字逐句斟酌,常常要花上一至两周的时间,争取给学生们最大程度的帮助。除此之外,张锦英还会尽力指导一些研究进度暂时没跟上的学生做实验,以减轻他们的科研压力和负担。

张锦英和她的学生之间既是良师,也是益友。闲暇时间,她常常打羽毛球,不仅自己每天锻炼近两小时,还会带动课题组的老师、同学们一块运动。“大家一起运动让我感觉特别有活力,团队凝聚力也更强了。”

在个人主页中,张锦英称团队为“我的家庭”

张锦英始终把专业、教学和学生放在第一位,扎扎实实做好每一项工作。在张锦英心里,团队成员们也不单是科研上共同前行的伙伴,更像是一个彼此照顾、互帮互助的大家庭,温暖并肩,携手前行。

唐仲英基金会

唐仲英基金会由美籍华人唐仲英先生于1995年出资设立。基金会秉持“服务社会、奉献爱心、推己及人、薪火相传”的宗旨,在教育、医疗和公益事业等领域开展了广泛和卓有成效的资助活动。累计至今,基金会已在中国捐款数亿元人民币。多年来,唐仲英基金会向西安交通大学教育基金会累计捐赠5000余万元,有力支持了西安交通大学教学科研、师资建设、人才培养等各项事业开展。