近日,2020年度国家最高科学技术奖获得者揭晓,交通大学校友顾诵芬院士斩获荣誉,获得社会各界广泛关注。国家最高科学技术奖自2000年正式设立,是中国科技界的最高荣誉,每年获奖者不超过两名,截至2020年,共有35位杰出科学工作者获得国家最高科学技术奖,其中,吴文俊、徐光宪、黄旭华、顾诵芬均为交大校友。

吴文俊院士——2000年度国家最高科学技术奖得主

1940年毕业于交通大学数学系,他说:“应该让外国人跟我们跑。”

吴文俊,1919年5月出生于上海,1940年毕业于交通大学数学系,1949年获法国国家博士学位。曾任中国数学会理事长、中国科学院数理学部主任、全国政协常委、2002年国际数学家大会主席,中国科学院系统所名誉所长。1957年当选为中国科学院学部委员(院士)。曾获首届国家自然科学一等奖,第三世界科学院数学奖,陈嘉庚数理科学奖,首届香港求是科技基金会杰出科学家奖,Herbrand自动推理杰出成就奖,首届国家最高科学技术奖,第三届邵逸夫数学奖,“人民科学家”国家荣誉称号。

吴文俊在拓扑学、自动推理、机器证明、代数几何、中国数学史、对策论等领域有杰出贡献。他引进的示性类和示嵌类被称为“吴示性类”和“吴示嵌类”,他导出的示性类之间的关系式被称为“吴公式”。他的工作是1950年代前后拓扑学的重大突破之一,成为影响深远的经典性成果。1970年代后期,他开创了崭新的数学机械化领域,提出了用计算机证明几何定理的“吴方法”,被认为是自动推理领域的先驱性工作。他是我国最具国际影响的数学家之一,他的工作对数学与计算机科学研究影响深远。

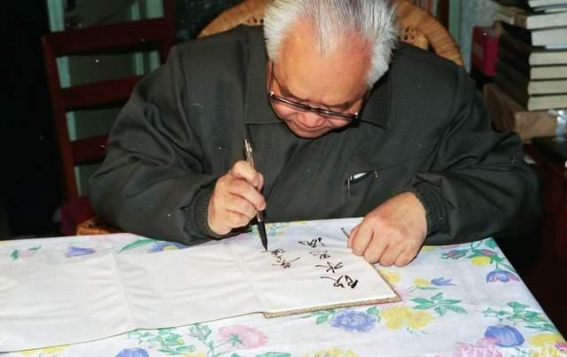

吴文俊一直赞同交通大学西迁,并对此高度评价:一个交通大学变成两个交通大学,是为国家和人民做出了双倍的贡献。有着非凡学术成就的吴文俊情系母校,曾多次回到母校看望老师和同学们。上个世纪70年代,吴文俊就在西安交通大学作了“数学机械化”讲演。1997年4月,西安交通大学101周年校庆纪念暨面向21世纪发展战略研讨会隆重召开,吴文俊学长专程来到母校参加研讨会,并受聘为母校名誉教授,为师生作“机器证明与中国古代数学系列讲座”,就机器证明等数学问题进行了深入的交流。为母校数学学科有一个更好的发展平台,吴文俊多次倡议和组织数学领域的国际会议在西安交通大学召开,如1999年“数学教育与传播国际会议”、2000年“符号计算和数值算法国际会议”等。2005年,吴文俊为母校题写“饮水思源”四个大字,表达对母校的感恩之情。2009年,学校授予吴文俊等5位校友“西安交通大学最受崇敬校友”荣誉称号。

徐光宪院士——2008年度国家最高科学技术奖得主

1944年毕业于交通大学化学系,他说:“科学研究应该时刻关注国家目标。”

徐光宪,1940年以优异的成绩考入交通大学化学系,在校期间成绩名列前茅,毕业后曾留校担任助教,1948年赴美留学,1951年获物理学化学博士学位后,放弃国外优厚待遇,克服重重困难毅然回国,不仅致力于教书育人,更将毕生精力贡献于祖国的科学研究事业。 1980年当选为中国科学院院士,被誉为“中国稀土之父”。

徐光宪长期从事物理化学和无机化学的教学和研究,涉及量子化学、化学键理论、配位化学、萃取化学、核燃料化学和稀土科学等领域,基于对稀土化学键、配位化学和物质结构等基本规律的深刻认识,发现了稀土溶剂萃取体系具有“恒定混合萃取比”基本规律,在20世纪70年代建立了具有普适性的串级萃取理论。1978年,徐光宪率先办起“全国串级萃取讲习班”,把他的科研成果在国营工厂里无偿推广。2005年至2006年,徐光宪两次上书国务院,呼吁保护我国内蒙古白云鄂博地区宝贵的稀土和钍资源,避免包头市和黄河受放射性污染,温家宝总理对此作出批复。

全国稀土专业的博士,大多数都师出同门,那就是徐光宪的学生。执教数十载,他培养了近百名博士、硕士生和一大批稀土行业的优秀工程技术人员,创建了北京大学稀土化学研究中心和稀土材料化学及应用国家重点实验室,撰写了很多重要教材。他的《物理化学》《核物理导论》等课程,培养了新中国第一批放射化学人才。他所编写的《物质结构》一书,曾是该课程全国唯一的统编教材,发行20余万册,在全国沿用了近四分之一个世纪,影响了几代人。

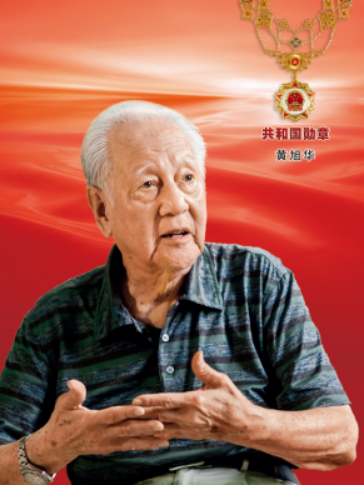

黄旭华院士——2019年度国家最高科学技术奖得主

1949年毕业于交通大学造船系,他说:“这辈子没有虚度,我的一生属于核潜艇、属于祖国,无怨无悔!”

黄旭华,1949年毕业于交通大学造船系。中船重工第七一九研究所名誉所长,中国工程院院士。曾先后担任我国核潜艇工程第一代副总设计师、总设计师。主持了第一代核潜艇的研制,先后突破了核潜艇最关键、最重大的7项技术,是我国核潜艇研制工程的先驱者,领导实现了我国核潜艇装备从无到有的历史性壮举。他为我国新一代核潜艇的跨越发展、未来核潜艇的探索赶超奉献了毕生精力,是我国核潜艇科技战线不可多得的战略科学家。他先后获全国科学大会奖、国家科技进步特等奖(2次)、何梁何利基金科学与技术进步及成就奖等荣誉,2019年获习近平总书记颁发的共和国勋章。被誉为“中国核潜艇之父”。

由于核潜艇研制是国家最高机密,从1958年到1988年求索的30年,也是黄旭华隐姓埋名的30年。父母多次写信来问他在哪个单位做什么工作,他总是避而不答,直至父亲去世,黄旭华都没有给出答案。2014年后,黄旭华从幕后走到台前,讲述中国研制核潜艇的故事,讲述他们那一代核潜艇人艰苦创业的故事,他要让国人知道,也让世界知道,中国人凭借自己的智慧与努力,仅用不到10年时间,就实现了“核潜艇,一万年也要搞出来”的伟大誓言。2021年10月28日,交大校友黄旭华向中国船舶七一九所捐赠1100万元个人所获奖金作为科技创新奖励基金,激励更多优秀人才脱颖而出。

顾诵芬院士——2020年度国家最高科学技术奖得主

交通大学1951届航空工程系校友,他说:“我心里想的就是国家,丝毫没想自己会怎样”

顾诵芬,江苏苏州人,1951年毕业于交通大学航空系(1956年随交通大学主体内迁西安,今西安交通大学航天航空学院)。中国航空工业集团公司科技委研究员,中国航空研究院名誉院长。直接组织、领导和参与了低、中、高三代飞机中的多种飞机气动布局和全机的设计。在国内首创两侧进气方案;抓住初级教练机失速尾旋特点,通过计算机翼环量分布,从优选择了机翼布局;消化吸收国外机种的技术,利用国内条件,创立超音速飞机气动设计程序和计算方法;解决了方向安定性和排除抖振等重大技术关键,确保了飞机定型;利用系统工程管理方法,把飞机的各专业系统技术融合在一个总体优化的机型内。1991年当选为中国科学院院士。1994年当选为中国工程院院士。是迄今为止航空界唯一的两院院士,被誉为“歼8之父”。

作为一名杰出的交大校友,顾诵芬曾多次感谢读书时老师与同学们给予他的关心与帮助,感念交大严谨的教学制度对他产生的深远影响。2016年西安交通大学出版社出版《兴学强国120年:我们的交大岁月(下册)》,其首篇为顾诵芬院士的《怀念母校对我的教育》。他在文中写道:“有幸从事自己从小就向往的祖国的飞机设计事业,衷心感谢交大航空系教过我的各位老师,以及帮助我的诸多学长们。交大航空系是永远值得铭记的集体。”

十九世纪末,近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创建了南洋公学,1921年定名为交通大学。学校坚持“求实学,务实业”办学宗旨,强调“修一等品行、求一等学问、创一等事业、成一等人才”办学目标,形成了“兴学强国、艰苦创业、崇德尚实、严谨治学”的优良传统,“爱国爱校、追求真理、勤奋踏实、艰苦朴素”的优秀品格,“起点高、基础厚、要求严、重实践”的办学特色。

1955年中央决定交通大学内迁西安;1956年起交大主体分批迁赴西安;1957年分设为交通大学西安、上海两个部分,实行统一领导;1959年,交通大学西安部分定名为西安交通大学,同年被列为全国十六所重点大学之一。2000年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组成新的西安交通大学。学校是“七五”“八五”重点建设单位,首批9所国家“985”工程建设学校之一(C9联盟高校之一)、首批7所国家“211”工程建设学校之一,环太平洋大学联盟大陆10所成员高校之一,并于2017年入选国家“双一流”建设名单A类建设高校。

建校120余年来,西安交通大学培养了200余位两院院士、一大批海外院士,走出了张元济、蔡元培、蔡锷、黄炎培、邹韬奋、陆定一、钱学森、张光斗、吴文俊、江泽民、黄旭华、侯宗濂、林宗虎、蔡睿贤、曹春晓、蒋新松、李鹤林、叶尚福、李佩成、姚穆、陈国良、雷清泉、熊有伦、涂铭旌、李伯虎、苏君红、孙九林、陈桂林、程时杰、孙才新、韩启德、谭铁牛、丛斌、郝跃、陈政清、江松、房建成、王华明、汤广福、郭万林、吴宜灿、罗琦、严新平、高华健、锁志刚、姜晶、刘奕路、梁平、陈掌星、杨嘉墀、陈惠波、温熙森、肖胜利、马德秀、雷菊芳、崔殿国、孙来燕、张国宝、贾全喜、王珏、连维良、温枢刚、汪建平、辛保安、江小涓、蒲忠杰、于杰、何金碧、张月娥、桂生悦、卢雷、张雅林、葛红林、赵欢、仇建平、梁海山、冯兴亚、周鸿祎、陈曦、刘光斌、郑海涛、路一鸣、樊登、刘烈宏、张冬辰、王东峰、刘奇、郭文珺、景海鹏、陈冬、薛莹、张新等一大批知名校友。接下来,学校将继续聚焦立德树人根本任务,坚持“扎根西部、服务国家、世界一流”办学定位,坚定不移地推进综合改革,推进“双一流”建设,推进内涵式发展,奋力书写新时代学校发展新篇章,朝着中国特色世界一流大学奋进。

内容来源:西安交通大学招生办官方百度号

内容编辑:教育基金会